Pour la république sociale

26/07/2016

L'archipel terroriste

Une lueur :

« L’archipel « terroriste » tire sa force de son éparpillement, de sa mobilité, de son caractère protéiforme et opportuniste, mais dans le temps cela peut devenir sa faiblesse_. Comme tout archipel, il risque la dispersion, la fragmentation, l’érosion. Allez expliquer aux populations martyrisées par Daesh – et parfois administrées avec rigueur et habileté, toujours avec opportunisme affairiste et cruauté extrême – qu’à Mossoul on passe les homosexuels par les balcons, et qu’à Nice on les transforme en « soldat » du « califat » ! Qu’écouter de la musique, c’est sacrilège à Raqqa et nécessaire aux « soldats » pour préparer la propagande d’embrigadement des jeunes !

Toutes les idéologies finissent par se discréditer du fait que leurs plus chauds responsables n’agissent pas comme ils disent, et ne disent pas comme ils agissent. Inutile d’en appeler à la raison pour « dé-radicaliser » … Il faut montrer, et montrer encore les contradictions. Et ne pas oublier, comme disait Marx, qu’« être radical c’est prendre les choses à la racine ». Alors, soyons radicaux !! »

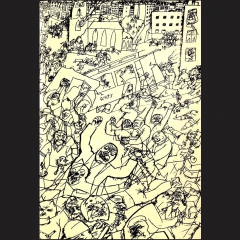

'Marching Figures' c.1952

'Marching Figures' c.1952

Francis Bacon

« Daesh nous empêche de voir que la question majeure est politique »

Pour le psychanalyste Roland Gori, les auteurs des récents attentats sont les monstres du néolibéralisme. Daesh, estime-t-il, est l’arbre qui cache une crise politique profonde et sans issue immédiate, et qu’il devra pourtant falloir régler pour éradiquer ce terrorisme.

Politis : Comment analysez-vous ce qu’il s’est passé à Nice la semaine dernière ?

Roland Gori : La prudence serait de dire qu’on ne sait pas. Que l’on a besoin de temps pour préciser les données à recueillir par des enquêtes, et de temps pour une analyse multidimensionnelle mobilisant la pensée. Nous avons besoin de temps pour penser ce qui nous arrive, et comment nous en sommes arrivés là. Nous avons besoin de comprendre ce qui rapproche chacun de ces meurtres de masse et ce qui les différencie les uns des autres.

Globalement, nous réagissons trop vite. Ce qui peut être justifié, en matière de protection, de sécurité ou d’assistance, ne l’est plus en termes d’information ou d’analyse. Or, les dispositifs d’information et d’analyse sont eux-mêmes atteints, corrompus par les dérives de la « société du spectacle », du « fait divers » qui permet la marchandisation des émotions et des concepts. Cela n’est pas acceptable moralement et politiquement car cela détruit aujourd’hui les bases sur lesquelles se fondent nos sociétés et participe à fabriquer les tragédies que nous traversons. C’est le fonds de commerce de nos ennemis et de leurs alliés objectifs, et de leurs comparses involontaires.

Quelle est la responsabilité des médias ?

Les médias ont une grande responsabilité dans cette affaire : ils participent à la « star académisation » de passages à l’acte criminel, pour certains immotivés – au sens quasi-psychiatrique du terme – réalisés par des personnalités plus ou moins pathologiques n’ayant aucun rapport personnel avec leurs victimes. Ce qui ne veut pas dire que tous ces meurtres relèvent de la même économie, que tous sont commis par des psychopathes ou des psychotiques. Certains sont authentiquement politiques, d’autres appartiennent au fanatisme « religieux », d’autres encore aux réseaux « mafieux » qui a fait du terrorisme l’occasion de nouvelles affaires rentables.

L’habillage idéologique ou religieux est plus ou moins décisif, déterminant selon les cas : entre les massacres de Charlie, ceux de l’hypercasher, ceux du Bataclan, de Nice ou l’agression des passagers d’un train en Bavière, les motivations ne sont pas les mêmes. Daesh « ramasse » tout, cela sert son entreprise de déstabilisation de l’Occident en frappant le « ventre mou » de l’Europe, en espérant ainsi favoriser les tensions intercommunautaires. C’est l’appel à la guerre civile lancé par Abu Musad Al Suri en 2005 : appel à la résistance islamiste mondiale mobilisant toutes les populations musulmanes afin de frapper les juifs, les occidentaux, les apostats, là où ils se trouvent.

À partir de ce moment-là, tout crime, tout meurtre qui pourrait être « marqué » par un signe d’appartenance communautaire, se voit recyclé comme « combustible » made in Daesh. Cela fait partie de la stratégie de ce groupe et de sa propagande. Nous risquons de valider leur campagne de terreur en donnant une unité et une consistance à des myriades d’actions plus ou moins inspirées par le terrorisme djihadiste.

En déclarant d’emblée que le tueur de Nice était relié à Daesh, François Hollande a donc commis une erreur ?

Les déclarations de François Hollande (et de sa suite), au moment de l’horreur niçoise, me sont apparues prématurées et dangereuses. Hollande pourrait tomber à pieds joints dans le piège tendu par Daesh : d’abord en relayant et en validant une propagande qui veut que tout meurtre de masse soit le fruit de l’embrigadement de l’organisation terroriste. La radicalisation d’une personnalité apparemment aussi trouble que celle du tueur de Nice, ses addictions et ses violences, sa bisexualité et son alcoolisme solubles en peu de temps dans le « radicalisme religieux » au service d’un « terrorisme de proximité », me laissent perplexe.

Ensuite, en annonçant que les frappes sur le terrain extérieur allaient redoubler, Hollande donne du grain à moudre à tous ceux qui veulent se venger de l’arrogance occidentale, des pratiques de maintien de l’ordre des anciens colonisateurs. Il valide le discours de propagande des salafistes qui ont suivi la voie du djihad. Qu’un président soit, en son âme et conscience politiques, appelé à ordonner des opérations militaires, pourquoi pas… Il devra rendre des comptes de sa décision au parlement et au peuple. Mais, qu’il l’annonce comme cela, dans un effet d’annonce en réaction aux crimes de masse, ça ne me semble ni politique, ni productif.

Qu’avez-vous pensé de la réaction des (autres) politiques ?

Il est normal qu’en tant que victime, parent de victime, vox populi, nous soyons submergés par la haine, le désir de vengeance, la douleur et la violence d’une tristesse infinie qui nous donne des envies de meurtres et de vengeances. C’est autre chose que les politiques aillent dans ce sens de l’émotion immédiate.

Tous les politiques, et les déclarations de l’opposition, à quelques exceptions près, ne se sont pas davantage montrés à la hauteur. Les morts, les victimes et leurs familles, méritaient mieux. C’est encore auprès du peuple, de ceux qui ont été là, anonymes, discrets, humains, qu’ils ont trouvé le langage, la présence, l’amour dont ils avaient besoin. La star académisation des criminels (je suis d’accord avec la proposition de mon collègue et ami, Fethi Benslama, dans Le Monde, d’« anonymiser » davantage les auteurs des meurtres de masse, ou du moins d’éviter de les rendre « célèbres ») et toutes les manifestations spectaculaires sont déplacées. Elles vont dans le sens de l’ennemi, si ennemi il y a derrière chacun de ses meurtres.

Alors, soyons prudent : Daesh essaiera de récupérer tout meurtre qui participerait, à plus ou moins grande distance, à son projet et nourrit sa propagande, ceux qu’il a organisés, ceux qu’il a inspirés… et les autres. Ne lui servons pas la soupe. `

Il me vient aussi une analogie que je vous livre : au cours de la schizophrénie, il y a l’apparition, parfois, d’un délire, celui de la « machine à influencer ». C’est-à-dire la conviction délirante chez le patient que ce qui se passe dans son corps (sensations, éruptions, douleurs, érections…) est « fabriqué » par une machine que manipulent des persécuteurs pour le faire souffrir. L’émergence de ce type de délire s’est souvent enrichi des découvertes technologiques, et leur sont parfois contemporaines. Dans ce cas-là, va-t-on accuser la machine ou la maladie mentale ?

L’idéologie est bien souvent une « machinerie » qui permet à beaucoup de monde de « fonctionner », et de combler le vide de l’existence. Il ne suffit pas de supprimer les « machines » pour faire disparaître l’usage que nous en faisons. Mais il y a des machines plus dangereuses que d’autres, c’est celles dont nous devons nous préoccuper en priorité pour savoir quels besoins les ont fait naître, et pourquoi c’est aujourd’hui qu’elles trouvent un « personnel » pour les faire tourner.

Alors que faire ?

Traiter politiquement le problème, et pas en réagissant immédiatement à l’émotion. En allant dans la direction de l’émotion, de la vox populi, Hollande signe la démission du politique, et ça, c’est très grave. La politique, ce n’est pas suivre les vagues de l’opinion publique terrorisée, mais les éclairer, les aider à penser ces tragédies.

Pour cela, il faut laisser le temps de l’enquête et essayer de comprendre ce qui nous arrive. Même si Daesh revendique les attentats – à Nice ou encore en Bavière, avec ce garçon de 17 ans qui a agressé des gens dans un train avec une hache –, rien n’exclut que cela ne soit pas une revendication opportuniste. Daesh a tout intérêt à « ramasser » tous les crimes où peuvent exister, même a minima, des tensions intercommunautaires puisque cette lutte djihadiste d’un genre nouveau fait l’éloge d’une espèce de guerre civile à l’intérieur de l’Occident, et en particulier en Europe. C’est son fonds de commerce.

Daesh utilise les armes de l’adversaire : les médias, les vidéos, les sites des jeunes… C’est sa force, mais aussi sa faiblesse, puisque cela va conduire les terroristes à revendiquer des actes venant de personnalités peu « orthodoxes » et qui vont donc agir en contradiction avec les valeurs portées.

L’archipel « terroriste » tire sa force de son éparpillement, de sa mobilité, de son caractère protéiforme et opportuniste, mais dans le temps cela peut devenir sa faiblesse_. Comme tout archipel, il risque la dispersion, la fragmentation, l’érosion. Allez expliquer aux populations martyrisées par Daesh – et parfois administrées avec rigueur et habileté, toujours avec opportunisme affairiste et cruauté extrême – qu’à Mossoul on passe les homosexuels par les balcons, et qu’à Nice on les transforme en « _soldat » du « califat » ! Qu’écouter de la musique, c’est sacrilège à Raqqa et nécessaire aux « soldats » pour préparer la propagande d’embrigadement des jeunes !

Toutes les idéologies finissent par se discréditer du fait que leurs plus chauds responsables n’agissent pas comme ils disent, et ne disent pas comme ils agissent. Inutile d’en appeler à la raison pour « dé-radicaliser » (j’ai horreur de ce mot, faux-ami s’il en est !) … Il faut montrer, et montrer encore les contradictions. Et ne pas oublier, comme disait Marx, qu’« être radical c’est prendre les choses à la racine ». Alors, soyons radicaux !!

Vous avez parlé de « théofascisme » pour désigner Daesh, que voulez-vous dire par là ?

C’est la thèse que je défends avec force : je crois que les théofascismes sont les monstres que nous avons fabriqués. Notre modèle de civilisation est aujourd’hui en panne. La bonne nouvelle, c’est que la vision néolibérale de l’humain est agonisante, moralement ruinée, qu’elle n’est plus crédible. La mauvaise nouvelle, c’est que son agonie dure. C’est la définition que Gramsci donnait de la « crise » : « c’est quand le vieux monde est en train de mourir, et que le nouveau monde tarde à naitre. Dans ce clair-obscur, naissent les monstres ». Nous y sommes.

L’idéologie néolibérale d’un homme « entrepreneurial » universel, guidé par sa raison technique et son intérêt économique, régulé par le marché et le droit occidental mondialisé, ne fait plus recette auprès des masses. Ce vieux monde les a appauvries et les fait souffrir tous les jours davantage. Ce néolibéralisme ne se maintient que par les structures institutionnelles de pouvoir, que par les affaires interconnectées de manière systémique, par les politiques des gouvernements acquis à cette cause. Mais les peuples n’en veulent plus.

Comme à la fin du XIXe siècle, comme dans l’entre-deux-guerres, aujourd’hui renaissent des « mouvements » de masse, nationalistes, populistes, racistes… qui cherchent désespérément une alternative au monde « libéral-universel des droits de l’homme-du progrès-de la raison » de cette « religion du marché » aux rites de laquelle on soumet les citoyens et les peuples. Mais ils n’en veulent plus.

Nous sommes gouvernés aujourd’hui, comme le disait Camus, par des machines et des fantômes. Dans ce clair-obscur, surgissent toutes les angoisses. Angoisses du chaos, de l’anéantissement réciproque, des incendies universels. Surgissent toutes les misères aussi, économiques, symboliques, du déclassement, de l’invisibilité. Enfin, toutes les passions enfantées par la haine et la peur. Là où Hollande a raison, c’est qu’il y a un risque de dislocation. Pas seulement de la société française, mais de plusieurs régions du monde, et en particulier de l’Europe. C’est de ces failles, sismiques, qu’émergent Daesh, les populismes, les racismes, le FN et consorts…

Vous les mettez tous sur le même plan ?

On voit émerger des mouvements violents, habillés de religion ou de marqueurs communautaires ou ethniques, qui captent la colère et le désespoir des masses face à cette crise de gestion néolibérale du monde. C’est, à la fois, une crise des pratiques néolibérales qui vivent sur une économie subprime, et des valeurs désormais en chute libre d’un capitalisme heureux. Les gens ne sont plus « croyants » de cette « religion de marché », et on leur demande de demeurer « pratiquants », et d’accepter de souffrir l’austérité pour mériter le paradis promis par la technocratie. Résultat : vous avez le Brexit, dont ceux-là mêmes qui l’ont promu, ne savent plus quoi faire !

J’ai souvent dit que cette émergence des théofascismes pouvait ressembler à ce qui avait pu se passer à la fin du XIXe siècle et au milieu des années 1920-1930, avec l’émergence des fascismes, du nazisme, des totalitarismes, lorsque, face à la crise des valeurs et des pratiques libérales, les masses se sont trouvées confrontées à une situation politique sans solution politique possible.

À ce moment-là aussi, face aux masses désœuvrées et esseulées, des mouvements de masse ont émergé, portés par des minorités audacieuses, violentes, organisées, capables, au nom du nationalisme, du racisme, des valeurs populistes les plus débridées, de contrôler et d’encadrer des individus déboussolés, des individus de masse. Dans ce qu’Hannah Arendt nomme le « désert », tout ce qui pouvait relier les humains entre eux - la religion, la politique, la culture, l’amitié -, se voyait menacé par les crises, économiques et symboliques.

Dans ce vide, différent et relatif selon les époques, bien sûr, l’angoisse de l’avenir et du devenir conduisait à chercher des repères et des identifications fusionnelles aux camarades des partis que les appareils organisaient de manière habile et drastique. Ces révolutions conservatrices sont nées des contradictions entre les belles idées libérales issues des Lumières (croyance dans la raison critique et le progrès, émancipation par le commerce, réduction de la misère par la technique et l’industrie…) et les pratiques des gouvernements « libéraux » bourgeois (les inégalités sociales, l’inféodation au commerce, le chômage de masse, la désaffiliation des individus de leurs liens familiaux…).

On l'a vu de manière éclatante avec l'ère Sarkozy !

La logique sécuritaire néolibérale portée notamment par Nicolas Sarkozy – qui a beau jeu désormais de trouver à redire sur la politique de sécurité actuelle ! – a elle-même cassé les effectifs de sécurité (gendarmerie, armée, police). Voilà des larmes de crocodile de nos conservateurs qui ont exigé la casse des services publics qui assuraient, en réalité, la sécurité autrement que de manière sécuritaire.

En maintenant et en fabriquant le lien social, ce lien qui produit un sentiment de sécurité très important – on voit bien comment en jouant sur les émotions, la peur, on risque de faire basculer la démocratie vers n’importe quel ordre autoritaire et totalitaire – on produit une sécurité réelle. À partir du moment où les gens sont ensemble, sont bien soignés, sont éduqués, sont accueillis, bref où on les aide à vivre ensemble par les services publics, il y a un terreau de la sécurité que le paradigme de la logique d'austérité et du modèle de l’homme économique ont détruit toutes ces dernières années.

Il faudra aussi faire ce bilan, et savoir combien de vies gâchées a pu produire cette austérité dont les Européens ne veulent plus. À s’obstiner dans cette technocratie qui place les citoyens et les peuples sous curatelle technico-financière, les politiques jouent la politique du pire, celle de Daesh, comme celle des extrêmes droites, et finiront par être eux-mêmes emportés par les monstres qu’ils ont créés.

Une piste de résolution serait donc de changer le système économico-politique ?

Oui, sauf qu’il n’y a pas de résolution immédiate. On n’a pas de kit pour changer de civilisation. Là encore, nous cherchons toujours trop vite des solutions face à des problèmes multidimensionnels qui ont une temporalité complexe. Il faut envisager des mesures avec des temporalités différenciées : peut-être que les mesures sécuritaires sont nécessaires, je ne sais pas, je ne prendrai jamais le risque de les dire inutiles simplement par choix idéologique.

La situation est grave, beaucoup plus qu’on ne le dit. Mais je suis sûr d’une chose, c’est que ces mesures de surveillance sont insuffisantes. Cela ne suffira pas, si ces mesures ne sont pas accompagnées d’autre chose, de mesures authentiquement politiques, sociales et culturelles_._ À demeurer au seul niveau de la veille et de la protection sécuritaires, nous finirions par tomber dans le piège de notre ennemi en changeant insidieusement de civilisation et de manières de vivre.

Et puis il ne faut pas que Daesh nous cache les autres périls : la montée du FN, la tentation des extrêmes, le repli frileux sur nous-même. Et que le problème Daesh nous empêche de voir que la question majeure, c’est que nous n’arrivons pas à trouver d’alternative politique qui nous permette de transformer les frustrations et les colères des citoyens en force politique.

La gauche en est-elle aujourd’hui capable ?

Pour l’instant non. Elle n’est pas capable d’offrir un projet politique crédible à des masses en colère et désespérées. A nouveau, nous nous trouvons devant une crise politique que paradoxalement nos institutions et nos politiques se refusent à traiter par des mesures politiques, qu’elles abordent comme des problèmes techniques sans changer de logiciel. Résultat des courses : en empêchant le traitement politique d’une crise politique, on précipite le peuple dans les bras de tous ceux qui ressemblent à du politique parce qu’ils sont anti-système !

Comparaison n’est pas raison, mais cette situation ressemble à s’y méprendre à ce que Simone Weil décrivait de la situation en Allemagne en 1932-33. Les masses vont chercher ailleurs que dans les partis traditionnels des démocraties libérales des points d’appui pour s’extraire de leur désespoir. Que ce soit dans la notion de communauté religieuse ou ethnique ou autre, la renaissance politique de ces notions s’explique par les failles du système qui conduiront, à terme, à sa dislocation.

La question du politique nous revient donc paradoxalement par le religieux…

Oui, alors même qu’à certaines périodes de notre histoire, il en était le repoussoir. C’est sur les ruines des nationalismes du monde arabo-musulman que renaissent les islamismes politiques et terroristes qu’il ne faut surtout pas confondre et amalgamer. Il y a tout un travail généalogique et archéologique à faire de ce côté-là, dont je précise, une fois encore, qu’il ne saurait épuiser les racines des terrorismes actuels.

Mais, ce qui me paraît intéressant, c’est de remarquer que, faute d’idéologies politiques identifiables_, le motif religieux fait l’affaire pour nombre de propagandes « _par l’acte », comme on le disait naguère des anarchistes. Les idéologies avaient eu tendance à remplacer les religions, aujourd’hui les motifs religieux tendent à recouvrir des idéologies. Mais les pratiques tendent à se maintenir, c’est toujours violence contre conscience, humanisme contre barbarie, Lumières contre ténèbres… mais, le clair-obscur brouille les pistes. On cherche désespérément le soleil !

Notre travail consiste donc à démasquer la question politique qui se cache derrière le religieux, le communautaire. Et ensuite, s’en saisir à bras-le-corps. Ce qui veut dire qu’il faut signer l’acte de décès du néolibéralisme, en urgence, en état d’urgence. Qu’il faut absolument, par exemple, reconsidérer la fonction sociale de l’art comme du soin ou de l’éducation ou de la justice, et la fonction politique de la culture et de l’information. Il y a eu le « pacte de stabilité », puis « l_e pacte de sécurité_ », il faut aujourd’hui « le pacte d’humanité », et à la manière de Zweig approcher la liberté moins comme une habitude que comme « un bien sacré ».

Concrètement, cela implique, par exemple, de favoriser la « fraternité européenne » en cassant la technocratie de Bruxelles et ses traités qui mettent les peuples en concurrence et en servitude. Il faut une « désintoxication morale de l’Europe » disait Zweig. Au risque de désespérer les peuples qui la composent. Si nos gouvernements ne sont pas capables de mettre un terme à cette technocratie, on verra monter l’extrême droite en Europe, et les théocraties ailleurs dans le monde.

Comment cela se fait-il que les politiques soient si inopérants ?

Aujourd’hui, le politique a déserté la spécificité de son champ. Hier, il l’a fait au profit de la religion du marché. Aujourd’hui, il le fait au profit d’une société du spectacle. Les hommes politiques essaient de vendre dans leurs discours des produits qui leur permettent d’acquérir un maximum de parts de marché de l’opinion publique. Faisant cela, ils aggravent la crise. Ils ne sont pas crédibles. Ils « gèrent » les opinions et maintiennent, sans les contrebalancer, les pouvoirs des oligarques de l’économie.

Après l’émotion terrible de cette semaine, comment voulez-vous que nous puissions croire autant le gouvernement que son opposition ? Il nous manque une parole politique, authentique, qui puisse faire un projet alternatif à la myriade de mouvements autoritaires, extrémistes, terroristes. Bref, il manque une parole politique consistante qui puisse contrer la propagande des monstres nés de la crise. Il nous faut un discours vrai, le feu sacré du politique, qui enthousiasme et donne envie de se battre autant que de rêver, de s’aimer autant que de s’opposer sans se détruire.

Et sinon ?

La suite a déjà eu lieu : on a déjà vu dans l’histoire, à la fin du XIXe siècle, entre 1885 et 1914, l’émergence de mouvements nationalistes, populistes, antisémites en France et en Europe. Ils poussaient sur le reflux des valeurs des Lumières, du progrès, du rationalisme. Le déclin de ces valeurs du libéralisme philosophique favorise l’émergence de monstres politiques, comme le fascisme et le nazisme.

La philosophe Simone Weil explique qu’en 1932-33, l’Allemagne s’est trouvée face à une crise politique terrible, et qu’on a interdit aux gens de résoudre cette crise. Aujourd’hui, c’est moins l’interdiction que l’empêchement. La censure est indirecte, insidieuse, mais elle existe : nos logiciels inhibent la capacité politique d’inventer des alternatives. Dans les années 1930, l’alternative monstrueuse politique a été Hitler et les fascismes… Aujourd’hui, on a quelque chose d’analogue avec Daesh : une propagande incohérente, un « attrape-tout » idéologique, des sentiments confus, une rhapsodie qui joue sur toutes les partitions de frustration et de mécontentement.

Peut-on vraiment faire l'analogie entre Hitler et Daesh ?

Ce qu’a fait Hitler, en encadrant les masses, en leur donnant des boucs émissaires face à leurs sentiments de colère et d’humiliation, c’est de leur donner des raisons fallacieuses de vivre et de mourir pour des illusions de pacotille. Il n’empêche que des forces, même minoritaires, surgies des ténèbres, peuvent apporter la violence et l’anéantissement. Aucune, ou presque, des mesures sociales promises par les nazis, n’ont été tenues, le régime de propriété et les oligarchies industrielles et financières se sont maintenues et accrues. Les classes sociales qui avaient cru éviter le déclin, ont été cocufiées. Il y a eu des millions de morts, une nouvelle industrie de la terreur qui a rendu plus que jamais l’humain superflu et obsolescent, matière première des techniques de production. Après la guerre, un vent humaniste a soufflé. Il est retombé. Aujourd’hui, de nouveau on entend la colère et le désespoir des opprimés. On finira par éteindre le soleil et les étoiles parce qu’ils ne nous versent pas de dividendes, aimait à rappeler mon ami Bernard Maris, en citant John Keynes. Jusqu’à quand laisserons-nous faire ?

George GROSZ. Pandemonium, 1914

Sur quoi peut-on se fonder pour envisager une autre politique ?

Cela ne peut se fonder que sur la réinvention de l’humanisme. Une posture éthico-politique, qui vise à faire « l’ontologie du présent », comme le dit Michel Foucault, pour essayer de voir ce qui, dans ce présent, brille comme un danger que l’histoire peut éclairer. C’est ce défi de la modernité que nous avons à relever : replacer l’humain au centre, de manière concrète, particulière, pas de manière universelle, réduit à la monotonie, pas de manière homogénéisée.

Il faut relire aujourd’hui Stefan Zweig, notamment son livre sur Le Brésil, terre d’avenir, où il explique comment la création d’une culture peut naître de la créolisation de l’ensemble des particularités culturelles qui la composent. C’est l’hétérogène qui rend fort. La création d’une véritable identité culturelle passe par le creuset d’une culture qui fait fondre ensemble - par des alliages subtils -, bien des composants humains.

Le politique, c’est à cette pluralité qu’il a à se confronter, pas parce qu’il en a besoin comme « forces de travail » à exploiter, mais parce que c’est ainsi que se crée un peuple_,_ sa force et son histoire. Il faut faire passer le message de la désintoxication morale de l’Europe, qui doit passer par la République des Lettres, par la fraternité des cultures, des échanges, des expériences sensibles.

Zweig dit qu’on devrait enseigner à chaque nation son histoire, moins celle de ses conflits avec les autres nations, mais bien plutôt ce que chacune d’entre elles doit aux autres pour être aujourd’hui ce qu’elle est. Il s’agirait moins d’enseigner nos victoires et nos défaites, que nos dettes aux autres cultures. C’est en nous appropriant à notre manière singulière ce que les autres nous ont apporté que nous nous sommes créés, que nous avons, comme l’écrivait Camus, «donné une forme à notre destin ».

par Pauline Graulle

publié le 21 juillet 2016 in Politis

Roland Gori est psychanalyste et professeur émérite de psycho-pathologie clinique à l’université d’Aix-Marseille. En janvier 2009, il a initié l’Appel des appels – une coordination de mouvements issus des secteurs du soin, de la recherche, de l’éducation, du travail social, de la culture… - dont le but est de fédérer une multitude d’acteurs critiquant l’idéologie néolibérale et ses conséquences sur les services publics notamment.

Il est l’auteur de plusieurs ouvrages de référence : L’Appel des appels. Pour une insurrection des consciences, Paris, Mille et Une Nuits-Fayard, 2009 ; La Fabrique des imposteurs, Les Liens qui Libèrent, 2013 ; et, plus récemment, L’Individu ingouvernable, Les Liens qui Libèrent, 2015.

| Tags : terrorisme, gori | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook

Facebook

18/07/2016

Fin de cycle pour la social-démocratie

(Ne pas confondre avec Pour la République sociale (PRS), ancienne association politique française d'éducation populaire fondée en mai 2004, ayant vocation à replacer les valeurs républicaines au cœur de l'union des gauches. Autrefois présidée par Jean-Luc Mélenchon, elle s'est dissoute dans le Parti de gauche (PG) lors de sa création le .)

George Grosz, John Heartfield, Le Petit Bourgeois Heartfield devenu fou.

Original exposé à la Dada-Messe, Berlin, 1920.

Extrait d'un billet de Frédéric Lordon in Le Monde Diplomatique - mars 2016

"(...)Le cadavre que, contre toute raison, ses propres nécessiteux s’efforcent de prolonger, c’est celui de la « social-démocratie », entrée, en France comme ailleurs dans le monde, dans sa phase de décomposition terminale. Pour avoir une idée du degré d’aveuglement où conduit parfois l’acharnement thérapeutique, il suffit de se figurer qu’aux yeux mêmes de ces infirmiers du désespoir, « toute la gauche » est une catégorie qui s’étend sans problème de Jean-Luc Mélenchon à Emmanuel Macron — mais ce gouvernement ne s’est-il pas encore donné suffisamment de peine pour que nul n’ignore plus qu’il est de droite, et que, en bonne logique, une « primaire de gauche » ne saurait concerner aucun de ses membres ni de ses soutiens ?

En politique, les morts-vivants ont pour principe de survie l’inertie propre aux institutions établies et l’ossification des intérêts matériels. Le parti de droite socialiste, vidé de toute substance, ne tient plus que par ses murs — mais jusqu’à quand ? Aiguillonnée par de semblables intérêts, la gauche des boutiques, qui, à chaque occasion électorale, se fait prendre en photo sur le même pas de porte, car il faut bien préserver les droits du fricot — splendides images de Pierre Laurent et Emmanuelle Cosse encadrant Claude Bartolone aux régionales —, n’a même plus le réflexe élémentaire de survie qui lui ferait apercevoir qu’elle est en train de se laisser gagner par la pourriture d’une époque finissante. Il n’y a plus rien à faire de ce champ de ruines, ni des institutions qui en empêchent la liquidation — et pas davantage de la guirlande des « primaires » qui pense faire oublier les gravats en y ajoutant une touche de décoration.

La seule chose dont nous pouvons être sûrs, c’est qu’aucune alternative réelle ne peut naître du jeu ordinaire des institutions de la Ve République et des organisations qui y flottent entre deux eaux le ventre à l’air. Cet ordre finissant, il va falloir lui passer sur le corps. Comme l’ont abondamment montré tous les mouvements de place et d’occupation, la réappropriation politique et les parlementarismes actuels sont dans un rapport d’antinomie radicale : la première n’a de chance que par la déposition des seconds, institutions dont il est désormais établi qu’elles sont faites pour que surtout rien n’arrive — ce « rien » auquel la « primaire de gauche » est si passionnément vouée.

(...)"

Frédéric Lordon

- Le roman de Giuseppe Tomasi di Lampedusa Le Guépard (1958),

- De Julien Coupat et Eric Hazan, « Pour un processus destituant : invitation au voyage », Libération, Paris, 24 janvier 2016.

- « Un film d’action directe », Le Monde diplomatique, février 2016.

- De Manuel Valls, « La gauche peut mourir », L’Obs, Paris, 14 juin 2014.

| Tags : pour la république sociale | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook

Facebook

05/07/2016

Deuxième droite

PS ..., « une droite authentique et pas seulement une gauche en toc ».

Du coup, la première droite n'aura plus le choix, en aurait-elle envie, et versera dans la surenchère.

Jean-Pierre Garnier, Louis Janover, La deuxième droite, Marseille, Éditions Agone, coll. « Contre-feux », 2013, 316 p., 1ère ed. 1986, préf. É. Sevault, T. Discepolo, ISBN : 9782748901856.

Sarkozy en rêvait, Hollande l’a fait

Bilan de la deuxième droite à mi-parcours (1)

Sur le front économique, avec ses retombées « sociales », ce n’est pas un « recul », comme le déplorent des « observateurs » dont les intentions sont aussi bonnes que la vue est courte, mais une offensive néo-libérale tous azimuts qui vient renforcer, depuis les hautes sphères étatiques, celle que mène la bourgeoisie transnationale depuis les années 1970.

Dès novembre 2012, un « pacte de compétitivité » avait été mis sur orbite, que François Hollande plaçait sans rire sous le signe d’un « socialisme de l’offre » alors qu’il s’agissait d’un pacte avec le capital aux dépens des travailleurs à qui l’on n’offrira que de nouvelles amputations à leur pouvoir d’achat. En guise de justification, ils auront droit à une trilogie, qui va leur être resservie tout au long des mois suivants : résorption de la dette, diminution des dépenses publiques et restriction budgétaire. Sauf pour les entrepreneurs, qui vont bénéficier de « cadeaux » en tous genres, à faire rituellement pousser des cris d’orfraies à la CGT, aux journalistes de L’Humanité et au leader du Parti de gauche. L’argumentation est toujours la même : il faut d’abord « relancer l’économie ». Pour ce qui est de la redistribution, on verra plus tard. C’est-à-dire aux calendes grecques.

En septembre 2013, François Hollande inaugure son septennat en faisant ratifier le traité européen de discipline budgétaire puis la loi organique mettant en œuvre l’inique « règle d’or » de retour à l’équilibre des finances publiques, qu’il avait longtemps vitupérée, en croyant tempérer cette capitulation par un additif dérisoire sur la « croissance ». En janvier 2013, un accord national interprofessionnel (ANI), dit de « sécurisation de l’emploi », est signé par les syndicats patronaux et trois syndicats minoritaires de salariés, que le gouvernement, appuyé par son parti godillot mais aussi par les parlementaires de l’UMP et du Modem, s’efforcera tout au long de l’année de transposer en loi. Un « compromis historique » à la mode « hollandaise » qui avait pour but, en réalité, de « flexibiliser le marché du travail » au profit des entreprises et, plus largement, de parachever la mise en pièces du droit du travail.

L’année 2014 a démarré sur les chapeaux de roue en matière d’austérité avec le « pacte de responsabilité », qui réduit une nouvelle fois les charges pesant sur les entreprises. D’ici 2017, 30 milliards d’euros par an seront alloués à la baisse du « coût du travail », en incluant les 20 milliards déjà accordés dans le cadre du crédit d’impôt compétitivité emploi (Cice). Un pacte accueilli d’autant plus favorablement par le Medef que celui-ci en était l’inspirateur. De fait, cette nouvelle baisse des charges, associée à la hausse de la TVA appliquée au 1er janvier 2014, sert de substitut à une dévaluation, rendue impossible par l’euro. François Hollande met ainsi en branle la « TVA sociale » que Nicolas Sarkozy proposait en 2007 mais qu’il n’avait pas voulu ou osé mettre en œuvre durant son quinquennat.

À ce bilan provisoire de la gauche de gouvernement, globalement positif pour le capital, on pourrait évidemment ajouter les privatisations, dans la lignée du gouvernement de Lionel Jospin qui, aidé du ministre de l’Économie et des finances Dominique Strauss-Kahn, avait battu tous ceux de droite dans ce domaine. Mentionnons, au crédit ou au débit du tandem Hollande-Ayrault et de leurs compères « socialistes », quelques privatisations partielles : la cession en deux fois d’environ 8 % du capital de Safran, de 3,66 % du capital d’EADS, de 9,5 % du capital d’Aéroport de Paris puis, la dernière en date officiellement répertoriée, de 1 % du capital d’Airbus Group (anciennement EADS). On peut aussi aussi évoquer la déclaration de Arnaud de Montebourg en avril 2013 en faveur d’une diminution la participation de l’État dans certaines entreprises, sans les nommer, telles EDF et GDF-Suez. Une intention publiquement relayée par Jean-Marc Ayrault un mois plus tard.

On objectera peut-être que le résultat est assez maigre comparé aux prouesses de Jospin et de DSK. Mais ceux-ci étaient d’autant plus difficiles à concurrencer qu’il ne restait pas grand chose à grignoter en 2012 pour le secteur privé. Encore qu’il ne faille pas oublier la privatisation rampante des services publics qui, elle, continue d’aller bon train. De la Poste à la SNCF « modernisées » aux hôpitaux « rationalisés » et à la « Sécu » semi privatisée de facto par la généralisation obligatoire de la complémentaire de santé pour tous les salariés ; en passant par l’Université, où la loi Fioraso, dans le prolongement de la LRU, vise à créer un véritable marché concurrentiel de l’enseignement supérieur et à en faire un sous-traitant de la recherche et du développement des entreprises privés, tout en fournissant au patronat local, par la généralisation de l’alternance, une main-d’œuvre docile et à bas coût. Ainsi Hollande et ses séides n’ont-ils pas ménagé leur peine pour continuer à transformer les usagers des services publics en « clients ».

« J’ai toujours soutenu l’approche de François Hollande sur toutes les question économiques et sociales car c’est une approche de dialogue, de concertation réelle », se félicitera Laurence Parisot en juin 2013 au moment où le gouvernement s’apprêtait à faire reculer l’âge de la retraite et allonger la durée des cotisations ; « réforme » devant laquelle Sarkozy avait reculé par crainte de voir les salariés descendre une nouvelle fois dans la rue, encore plus nombreux et plus « remontés ». L’ancienne présidente du MEDEF avait effectivement de quoi se réjouir. Reste à savoir si les réjouissances dont la deuxième droite ne cesse de régaler le patronat depuis son retour au pouvoir pourront durer éternellement.

À force de voguer toutes voiles dehors sur « les eaux glacées du calcul égoïste » (comme aurait dit Marx), celui de l’actionnariat mondial en l’occurrence, le « capitaine de pédalo » pourrait bien finir un jour par entrer dans la « zone des tempêtes » promises par Jean-Luc Mélenchon. À la longue, en effet, le durcissement continuel des conditions de vie des travailleurs et des chômeurs, auxquels on peut ajouter la situation d’une jeunesse sans avenir et de retraités désespérés, risque de provoquer de plus en plus de remous. Exaspérées par la collusion avec les capitalistes de ce qu’il faut bien appeler une « deuxième droite », lassées par des grèves et des manifestations à répétition et sans résultats, une partie des classes populaires pourraient en venir à choisir la voie de l’illégalisme pour exprimer leur refus et même entrer en résistance. En se mettant à bloquer les rues, à lancer des projectiles sur la police, à encercler et occuper des édifices officiels ou à en brûler d’autres pour se faire entendre des autorités restées sourdes à leurs protestations et revendications pacifiques.

D’où une question : la montée probable de la défiance voire de l’hostilité populaires vis-à-vis des « élites » au pouvoir peut-elle déboucher sur l’ouverture d’une période pré-insurrectionnelle ? Sans doute est-ce là, de la part de ce qui reste de la gauche progressiste, prendre ses désirs pour la réalité. Il semble toutefois que les gouvernants actuels, chargés, comme le veut la mission « régalienne » de l’État, toutes couleurs politiciennes confondues, de préserver l’« ordre public », autrement dit l’ordre social, n’écartent pas non plus cette hypothèse. Incarnée par le locataire actuel de la place Beauvau, la politique menée sur le front intérieur fait, en tout cas, encore monter d’un cran la criminalisation à laquelle recouraient ses prédécesseurs à l’égard des plus faibles ou des plus récalcitrants.

L’hystérie répressive de Manuel Valls, tout d’abord, vaut largement celle de Nicolas Sarkozy quand il occupait la même fonction. Et pour la même raison : jouer la carte sécuritaire pour accéder à la charge supême. Mais, au-delà ou en-deçà des ambitions personnelles, c’est la mise en place d’un État où l’exception, en matière de répression, tend à devenir la règle, que la deuxième droite poursuit avec une ardeur que pourrait lui envier la première.

Passons rapidement sur les expulsions de sans-papier, de Roms ou de squatteurs. Le palmarès de Manuel Valls, à cet égard, mais aussi de certains maires de la fausse gauche, Front de gauche compris, vaut largement celui de Brice Hortefeux ou de Claude Guéant et des maires de la vraie droite. Et les discours de légitimation à connotations ouvertement racistes accompagnant ce nettoyage socio-ethnique aussi. Qu’on se souvienne, l’exemple venant des sommets de l’État, de Manuel Valls déambulant entre les étalages d’une brocante populaire dans sa commune d’Évry pour déplorer « l’image que ça donne de la ville » renvoyant aux marchands et aux clients d’origine africaine ou maghrébine. Et le ministre de l’Intérieur de suggérer, dans la foulée, sur le mode de la plaisanterie, qu’on y mette, pour améliorer cette image, « plus de blancs, de white, de blancos ». Ou le même expliquant que les Roms « ont des modes de vie extrêmement différents des nôtres et qui sont évidemment en confrontation», et qui donc « ont vocation à revenir en Roumanie ou en Bulgarie ». Des propos qui lui valurent une plainte du MRAP pour incitation à la haine raciale, classée sans suite, comme il faillait s’y attendre.

Aujourd’hui comme hier, cependant, l’ennemi principal demeure, pour le moment, le « racailleux de cité ». Comme de coutume, la deuxième droite se devait de surenchérir sur la première quant aux moyens de le neutraliser. À peine constitué, le gouvernement de Jean-Marc Ayrault annonçait durant l’été 2012 la création de « zones de sécurité prioritaire » (ZSP), territoires recouvrant les territoires urbains jugés les plus « sensibles », qui « bénéficieront » à ce titre d’un quadrillage renforcé par des gendarmes ou des policiers supplémentaires. En novembre de la même année, Manuel Valls en rajoutait une louche avec l’ajout de 49 nouvelles ZSP. Et pour terminer l’année 2013 en beauté, ce sont 19 autres qui viendront le 11 décembre compléter le lot.

Imputer au seul Manuel Valls cette pulsion sécuritaire serait néanmoins à la fois injuste et erroné. Il est parfaitement représentatif de la mentalité des caciques du PS confrontés aux désordres générés par leur propre soumission au nouvel ordre néolibéral. Ainsi les candidats « socialistes » à la succession de Jean-Claude Gaudin à la tête de la municipalité profiteront-ils de la campagne des primaires au sein du parti, en septembre 2013, pour montrer qu’en matière de « sûreté urbaine » ils n’avaient pas de leçons à recevoir de l’UMP et encore moins du FN. La sénatrice PS Samia Ghali « élue des quartiers Nord (mal famés) mais résidant dans les quartier Sud (très huppés) » avait déjà défrayé la chronique marseillaise en réclamant l’intervention de l’armée dans les cités. Le 12 septembre 2013, lors d’un débat télévisé sur France 3, Eugène Caselli, président « socialiste » de Marseille Provence métropole (élu avec les voix de la droite), demandera à Manuel Valls de placer la totalité de Marseille en ZSP. Le même proposera quelques jours plus tard de faire survoler et surveiller les quartiers Nord par des drones pour mettre un frein, à défaut d’y mettre fin, au lucratif mais meurtrier trafic de stupéfiants : « Je demande à l’État de faire de Marseille un véritable laboratoire contre le crime, un laboratoire avec de nouveaux moyens technologiques. Maintenant, on a des drones, et on va s’en servir. » Très en retard sur ses concurrents dans les derniers sondages, il remettra peu après le couvert dans La Provence : « C’est tout à fait sérieux et d’ailleurs, ça se fait à Mexico. »

Bien que gardé à vue quelque temps auparavant dans un dossier de marchés publics, ce notable assénait : « Pas de mansuétude pour les délinquants ! » Comme Samia Ghali, il a grandi dans l’ombre d’un autre partisan de l’utilisation des drones : Jean-Noël Guerini, parrain du PS local, mis en examen pour prise illégale d’intérêts, trafic d’influence et association de malfaiteurs mais toujours président de Conseil général des Bouches-du-Rhône, qui serait en train de « réfléchir à la mise en place de moyens aériens de surveillance, avions ou drones ». Une idée appuyée également par d’autres ténors du PS marseillais, dont Patrick Menucci, qui se voit déjà trônant à la mairie. La mafia « socialiste », en somme, pour lutter contre le crime ! Marseille, il est vrai, en a vu d’autres.

Autre innovation dans le genre militaro-policier, mais sur terre cette fois-ci, qu’on doit à la deuxième droite revenue au pouvoir, l’« opération César », menée tambour battant en octobre 2012 contre les opposants à la construction de l’aéroport des Landes. Faut-il voir dans cet intitulé un rapport avec la fameuse déclaration césarienne, « Veni, vidi, vinci », ironisait un journaliste ? Elle offre en tout cas un avant-goût de ce qu’il en coûterait à tous ceux qui s’aviseraient, y compris par des moyens non violents, de faire obstacle aux plans et aux programmes mis-en-œuvre pour faire fructifier en France un capitalisme en quête de « croissance », celui du groupe de BTP Vinci en l’occurrence. Squatteurs évacués « sans ménagement » (pour reprendre l’euphémisme habituel de la presse de marché pour masquer la brutalité policière), habitations détruites, terrains agricoles saccagés, etc. Tout cela sans qu’il soit besoin d’instaurer officiellement un quelconque état d’urgence, comme avait pris soin de le faire Dominique de Villepin lors des émeutes de banlieue de novembre 2005. Les commissaires enquêteurs mandatés sur la zone n’avaient pas encore remis leur rapport, les juges d’expropriation n’avaient pas fini de statuer à propos des propriétaires à indemniser, le financement du projet n’était pas bouclé. Peu importe : l’« État de droit », même régi par ce qu’on persiste à dénommer « la gauche », reste plus que jamais un État de droite. Les juristes et les politologues ont beau lui reconnaître un « monopole de la violence légitime », il n’empêche que cette violence étatique supposée être « basée sur la conformité au droit et à l’équité – mais pas à l’égalité, ne rêvons pas ! – achève de perdre toute légitimité sous le règne de la gauche gouvernante.

Pour convaincre, non pas les électeurs qui avaient voté pour lui, mais les représentants du capitalisme globalisé, que « le changement » c’était vraiment « maintenant », il ne restait plus à Hollande qu’à conjuguer une politique intérieure régressive avec une politique extérieure de va-t-en guerre, qui lui permettrait de s’ériger en défenseur encore plus résolu que Sarkozy du nouvel ordre mondial. Pour ce faire, le « capitaine de pédalo » va troquer le costume de marin virtuel dont on l’avait affublé pour le treillis et les rangers.

Coup sur coup, avec à ses côtés Jean-Yves Le Drian, qui avait fait ses preuves sous Mitterrand en matière de néo-colonialisme armé, il lancera deux expéditions guerrières en Françafrique, l’une au Mali et l’autre en Centrafrique, pour y maintenir la présence française et surtout celle des firmes hexagonales qui exploitent les ressources et les travailleurs des pays concernés. Quant aux prétextes avancés pour légitimer ces opérations, il n’avait pas eu à les chercher bien loin puisqu’ils sont devenus monnaie courante depuis la fin de la guerre froide pour justifier le redéploiement impérialiste : la lutte contre le terrorisme et la protection des population civiles.

Le pré-carré africain était semble-t-il trop étroit pour Hollande. Afin d’être à la hauteur du rôle qu’il entendait être le sien sur la scène internationale et pour compenser par des exploits diplomatiques voire militaires l’impression de médiocrité que donnait sa soumission répétée aux diktats des « marchés », il n’hésitera pas à jouer les fauteurs de guerre au Proche et Moyen Orient. Pour torpiller les négociations avec les régimes syrien et iranien, il fera appel à un expert, Laurent Fabius, qui s’était illustré par le passé dans l’« affaire du sang contaminé » et le lancement de la politique de « rigueur », la seconde encore plus mortifère, si l’on en juge au nombre de leurs morts prématurées. « Bachar el Assad ne mérite pas d’être sur terre », décrétera le ministre des Affaires étrangères « socialiste » qui, outre que les critères pour en décider pourraient s’appliquer à bon nombre de gouvernants, semblait ignorer qu’on était en droit d’en dire autant de lui. Dans sa fuite en avant belliciste, Hollande n’hésitera pas à se commettre avec les pétromonarchies répressives et corrompues suivant la tradition de ses prédécesseurs, de la première comme de la deuxième droite.

Devant pareil désastre eu égard à l’idée qu’on pouvait se faire de la gauche en France mais aussi à l’étranger, associée pendant longtemps à celle d’émancipation collective, la consternation pourrait l’emporter. « Que faire ? », pourrait-on dès lors se demander comme l’avait fait Lénine. À la différence près que nulle perspective de révolution ne s’inscrit aujourd’hui à l’horizon. Plutôt que de tirer des plans sur la comète « utopie », il semble qu’il faille, en attendant mieux, suivre sans plus tarder le conseil de Manuel Valls de débaptiser le PS. Non pas, comme il l’avançait en 2007, « parce que le mot “socialiste” ne veut plus rien dire », mais pour mettre un terme à une imposture qui n’a que trop duré, et faire dire à nouveau à ce mot ce qu’il pu signifier pour les classes dominées : une alternative à l’ordre des choses existant.

Jean-Pierre Garnier (28 mars 2014 )

Lire la suite de cette chronique

Cette chronique est initialement parue en avril 2014 dans Les Z’Indignés.

Du même auteur sur le même thème, La Deuxième droite (avec Louis Janover), Agone, 2013.

| Tags : deuxieme droite | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook

Facebook